技術がつながると、未来が動き出す

—

みなさま、明けましておめでとうございます。

新しい一年が、みなさまにとって明るく、心おどる一年になりますように。

そして本年も東洋レーベルをどうぞよろしくお願いいたします。

午年らしく、今年も元気に駆け出していきたいところです。

まずは、年明け一発目のコラムということで、

今回はちょっとワクワクする“技術の組み合わせ話”をお届けします。

—

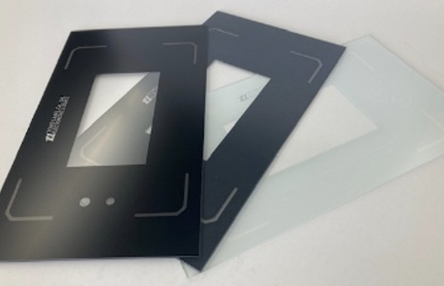

東洋レーベルの展示会にお越しの方はご存じかと思いますが、

当社はセンサーやヒーターだけではなく、液体・湿度検知の技術も持っています!

また、フィルムだけではなく、布や不織布にも印刷をすることができるので、

組み合わせ次第でいろんなセンサーを作ることが可能です!!

—

例えば、

▼センサー×ヒーター×液体・湿度検知

雨や結露を感じて、自動で開閉する仕組みができます。

天文台の屋根や住宅の天窓にいかがでしょう。

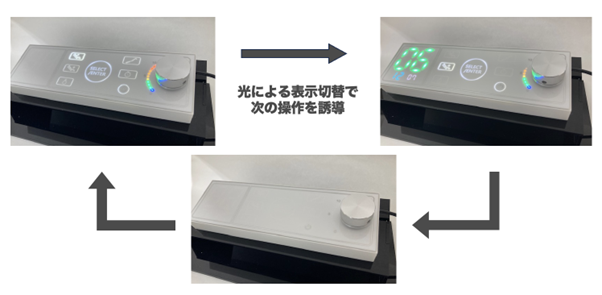

▼センサー×ヒーター

この組み合わせだけでも、人や動物がいる場所だけを温めるヒーターや、

融雪や結露・凍結防止にも活躍できそうです。

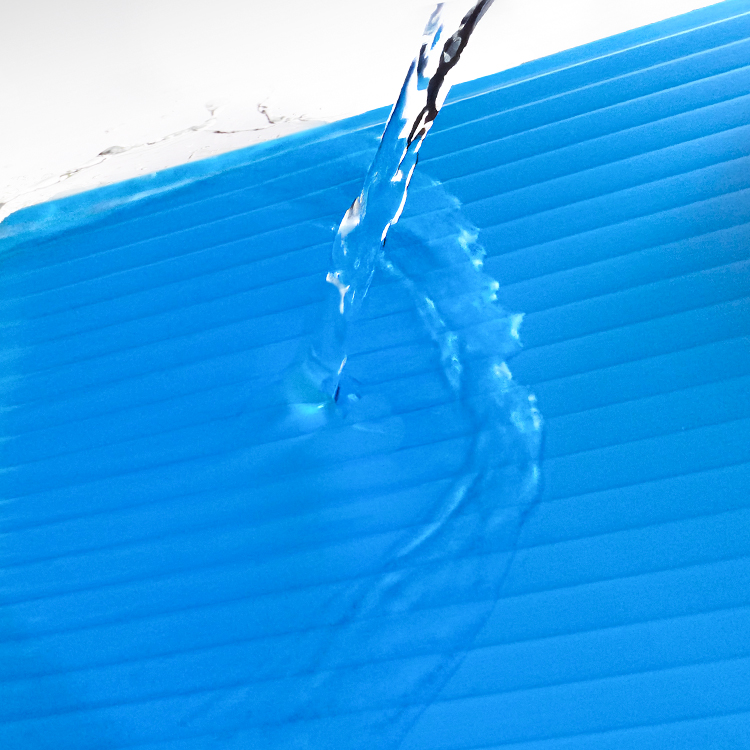

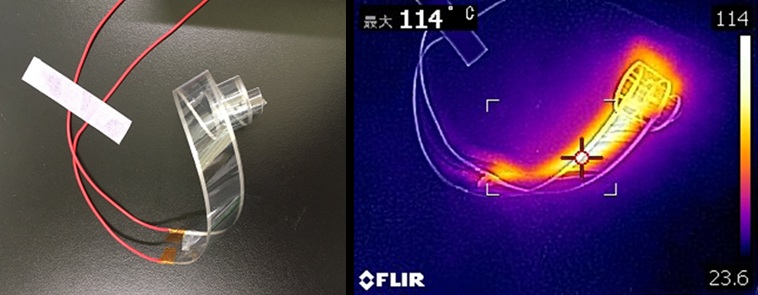

▼ヒーター×液体・湿度検知

水漏れや浸水を検知し、そのまま乾燥まで。

「気づく」と「対処する」を1枚で完結することが可能です。

カメラでは見えない、検知できない部分をセンサーで補うことができます。

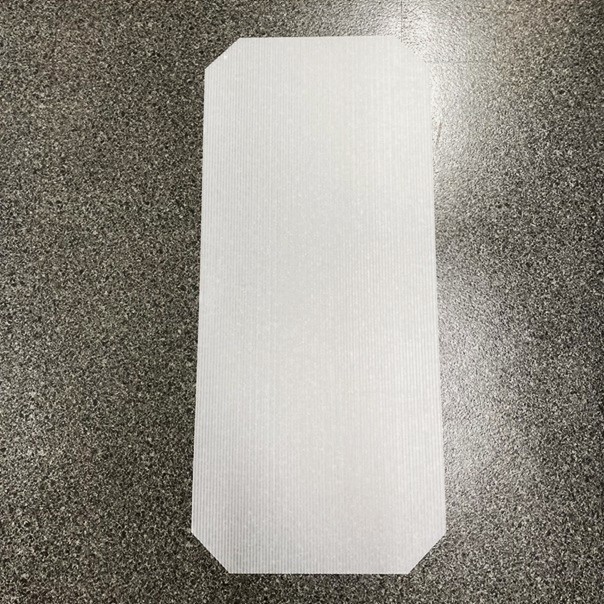

また、東洋レーベルでは布や不織布にも印刷することが可能なので、

質感はもちろん、防水性や撥水性、伸縮性などの様々な機能を付与し、

デザインにもこだわったセンサーを製造することが可能です!

—

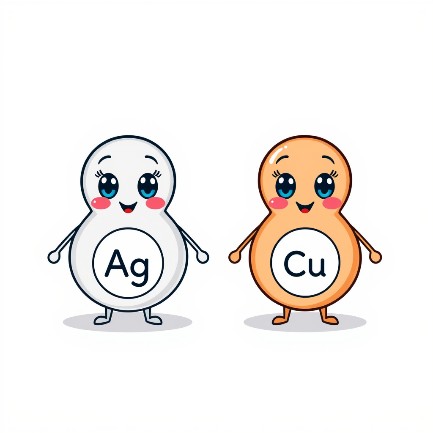

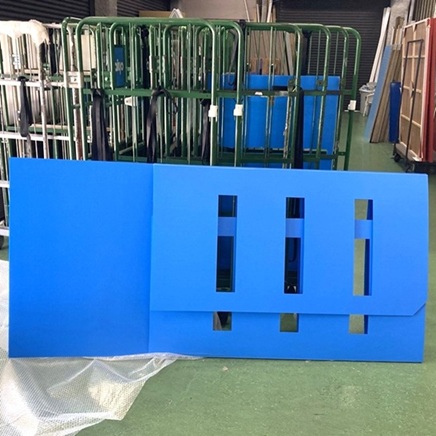

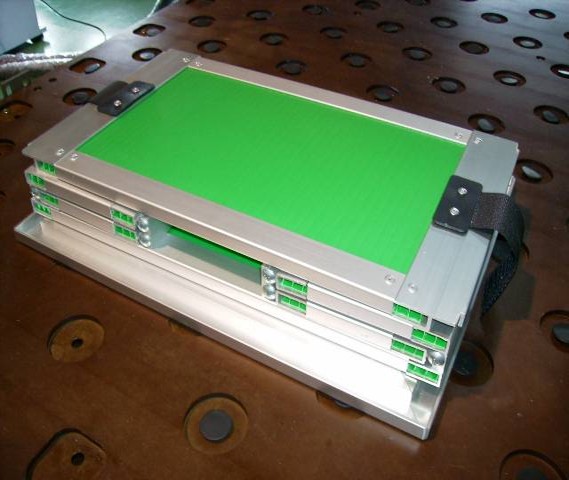

東洋レーベルの技術を組み合わせたセンサーは、

すでに多くのお客様からお問い合わせをいただいており、

詳細はまだお伝えできませんが、今年いよいよ量産がスタートする予定です!

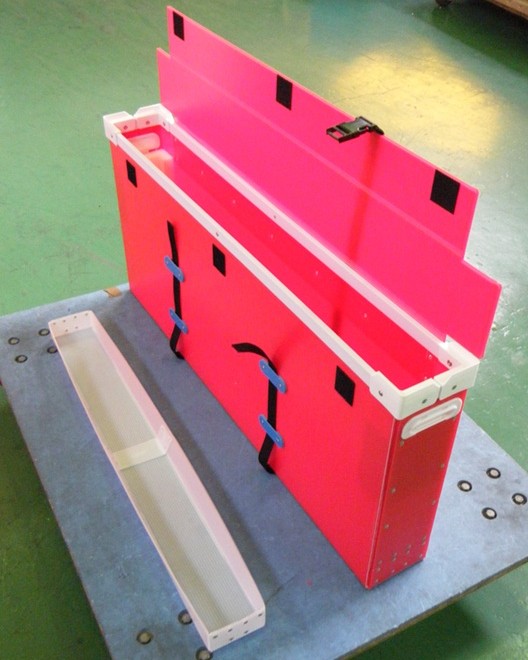

さらに当社では、基板設計から制御、センサー、筐体、意匠面にいたるまで

すべてを社内にて一気通貫で製造できる体制を整えています!

だからこそ、アイデア段階のご相談から量産まで、スムーズに進めることが可能です!!

—

今年も午年らしく、勢いよく駆け出していきます。

東洋レーベルの技術も、みなさまのアイデアとともに、

さらに大きく“走り”を広げていきますので、どうぞご期待ください!!

(このコラムは、開発部R.T. が担当しました。)

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。